痩せる薬おすすめランキングは参考になる?オンライン診療の重要性を解説

ダイエットに取り組んでいても、思うように体重の変化を感じられずに悩む方は少なくありません。運動や食事管理を続けても期待した成果が得られにくい場合、医師の診察を経て処方される薬が、体重管理を考える際の選択肢として用いられることもあります。

医療機関で扱われる薬にはいくつか種類があり、それぞれに特徴や注意点が存在します。ただし、どの薬が適しているかは個人の体質や健康状態によって異なり、専門的な判断が欠かせません。

本記事では、メディカルダイエットで取り扱われる薬の一般的な特徴や使用にあたって知っておきたい基本的な点を整理しました。また、検討する際の参考情報として、選び方のポイントについても解説します。

実際に利用を考える場合は、必ず医師に相談し、個々の状況に応じた適切な方法を選びましょう。

ダイエット情報のおすすめランキングで挙げられることがある処方薬

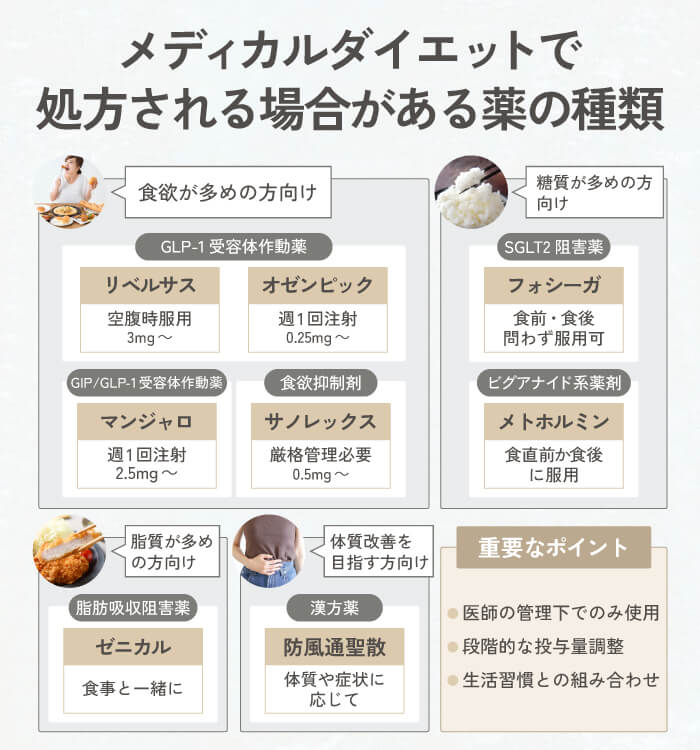

体重管理に関連する薬には、投与方法や承認されている効能の範囲によっていくつかの種類があります。

たとえばGLP-1受容体作動薬や脂質吸収阻害薬、食欲抑制剤などがあり、それぞれ特徴や注意点が異なります。実際の使用にあたっては、生活習慣や健康状態、持病の有無などを総合的に考慮したうえで、医師が処方を判断します。

ここでは「ダイエット情報でおすすめランキングに挙げられることがある処方薬」として、一般的に紹介されることのある薬を整理しました。ここで紹介する内容は情報提供を目的としたものであり、使用に関する判断は必ず医師にご相談ください。

| 薬のタイプ | 主な薬剤例 | 国内承認状況 | 特徴 | 注意点・副作用 |

|---|---|---|---|---|

| GLP-1受容体作動薬 | リベルサス(経口) オゼンピック(注射) マンジャロ(注射) | すべて2型糖尿病治療薬として日本国内で承認 | 食事量の調整をサポート。経口は毎日、注射は週1回投与が一般的。 | 投与量や間隔は医師管理。注射部位や保存に注意。消化器症状(吐き気・便秘・下痢)が出ることがあります。 |

| SGLT2阻害薬 | フォシーガ | 尿として排出される糖の量に関わる。血糖管理の補助として使用。 | 尿路・性器感染のリスクあり。水分補給や清潔保持が必要。 | |

| リパーゼ阻害薬・食欲抑制剤 | ゼニカル サノレックス | 肥満症治療薬として日本国内で承認 | 脂質排出や食欲抑制に関与。減量治療の一環で使用されることがあります。 | 副作用リスクあり。脂溶性ビタミンの吸収や栄養バランスの調整が必要。 |

| 糖代謝改善薬 | メトホルミン | 2型糖尿病治療薬として日本国内で承認 | 糖代謝やインスリン感受性に関与。ほかの薬と併用される場合も。 | 個人差が大きく、消化器症状(下痢・吐き気など)に注意。 |

リベルサスは経口タイプのGLP-1受容体作動薬

リベルサスは、2020年に日本で承認された2型糖尿病治療薬で、経口のGLP-1受容体作動薬として位置づけられています。注射ではなく飲み薬という点から、医師の判断で処方されるケースがあります。

服用方法には一定のルールがあり、起床後の空腹時に少量の水と一緒に服用し、その後一定時間は飲食を控える必要があります。投与量は少量から開始し、効果や副作用の様子を確認しながら段階的に増量していくことが一般的です。

オゼンピックは週1回投与のGLP-1受容体作動薬

オゼンピックは、日本で2型糖尿病治療薬として承認されているGLP-1受容体作動薬です。週1回の皮下注射により使用される薬で、少量から開始し、医師の判断のもとで段階的に投与量が調整されます。

自己注射は腹部や太もも、上腕部の外側などに行われ、使用中の薬は室温(30℃以下)または冷蔵庫での保管が推奨されています。投与のタイミングは同じ曜日に行うことが望ましく、投与を忘れた場合の対応も医師の指導に従うことが大切です。

マンジャロはGLP-1+GIPの2つに作用する新しいタイプの注射薬

マンジャロは、2型糖尿病の治療薬として承認されており、週1回の投与で使用される持続性の注射製剤です。複数の受容体(GLP-1とGIP)に作用する仕組みを持つとされており、医師の診断のもとで処方されます。

投与は通常少量から開始し、体の反応を見ながら数週間単位で段階的に増量していきます。最大投与量も設定されていますが、すべての調整は医師の判断に基づき行われます。

自己注射用のデバイスも提供されており、針の付け替えや薬剤の分量調整が不要な形で設計されていますが継続的な使用にあたっては医師による経過観察が欠かせません。

サノレックスは国内で承認されている食欲抑制剤

サノレックスは、日本で肥満症治療薬として承認されている薬のひとつです。対象となるのは、BMI35以上や肥満度+70%以上といった高度肥満症に該当する場合であり、条件を満たしたケースでは保険診療の範囲で処方されることもあります。

通常は1日1回の服用から始め、医師の指導に基づいて投与量が調整されます。使用できる期間には制限があり、依存性などのリスクについても知られています。そのため、厳密な医師の管理のもとでのみ処方される薬と理解しておく必要があります。

ゼニカルは脂質吸収に関連する薬

ゼニカルは、日本で承認されている肥満症治療薬のひとつです。食事に含まれる脂質の一部が体内に吸収されにくくなる仕組みが知られており、医師の指導のもとで使用されます。

服用は食事中または食後に行うことが一般的で、栄養素の吸収に影響を与える可能性があるため、栄養管理や生活習慣の調整が必要です。実際の使用可否や方法は、必ず医師と相談して決定する必要があります。

フォシーガはSGLT2阻害薬に分類される糖尿病治療薬

フォシーガは、SGLT2阻害薬として承認されている2型糖尿病治療薬です。服用時間は食事の影響を受けにくいとされ、食前や食後を問わずに使用できる点が特徴のひとつです。

服用中は尿量が増えることがあるため、医師からは適切な水分補給の指導が行われる場合があります。また、低血糖のリスクがあるため、緊急時に対応できるように備えておくことが望ましいとされています。

メトホルミンは長年使用されている糖尿病治療薬

メトホルミンは、古くから糖尿病治療に用いられてきた内服薬です。食後血糖の上昇を抑える目的で処方されることがあり、医師の判断に基づいて用量や服用タイミングが決定されます。

服用にあたっては、消化器症状などの副作用が見られる場合があるため、適切な飲み方や注意点については医師の指示に従う必要があります。ほかの薬との飲み合わせについても十分な配慮が求められます。

防風通聖散は肥満症に用いられる漢方薬

防風通聖散は複数の生薬を組み合わせた漢方薬で、第2類医薬品に分類されています。体力が充実し、腹部に皮下脂肪が多く便秘がちなタイプの肥満症に対して適応が認められている薬です。

ただし、漢方薬は体質との相性があり、合わない場合には十分な効果が得られないことや副作用が起こることもあります。使用を検討する際は、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談することが重要です。

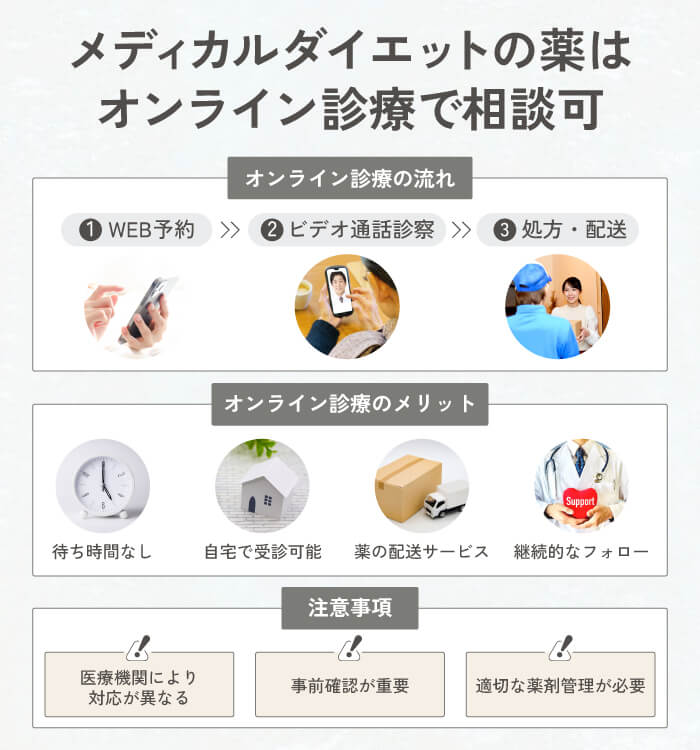

体重管理の薬はオンライン診療でも相談可能

忙しい現代社会では、通院の時間を確保することが負担に感じられることがあります。体重管理に関連する薬も、継続的な診療が必要な場合にはオンライン診療が選択肢のひとつとして利用されています。

医師の判断に基づいて処方される薬は、通院が難しい方でも自宅で診察を受けながら検討できる仕組みです。

オンライン診療の特徴と始め方

オンライン診療では、スマートフォンやパソコンを使い、自宅や職場から医師の診察を受けられます。予約システムを利用することで、自分のスケジュールに合わせやすく、待ち時間を減らすことも可能です。

厚生労働省の指針に基づき、ビデオ通話で問診や処方の判断が行われ、必要と医師が判断した場合に薬が処方されます。

初めて利用する場合は、対応する医療機関のウェブサイトやアプリで診療科目や日時を選び、事前に問診票を入力する流れが一般的です。診療当日は予約時間に医師とのビデオ通話を通して診察が始まります。

処方から薬の受け取りまで

オンライン診療で処方された薬は、郵送や宅配便で届けられることが多く、医療機関によっては調剤薬局での受け取りや提携サービスを利用できます。

配送日数や受け取り方法は各クリニックで異なるため、事前に確認しておくと安心です。

定期便の利用について

一部の医療機関では、毎回の手続きが不要になる定期配送プランが提供されています。

定期配送を利用することで、受け取りの手間を減らせるほか、飲み忘れの防止にもつながる場合も。契約内容や解約条件は医療機関ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。

医療用医薬品と市販薬の違い

医師が処方する薬と市販薬では、安全管理や使用対象の仕組みが異なります。医療用医薬品は、個々の健康状態に応じて医師が処方するものであり、必ず診察を経る必要があります。

一方、市販薬は薬剤師の説明や相談のもと購入できるもので、使用対象や効能には制限があります。BMI35以上の高度肥満や糖尿病・高血圧を伴う肥満症などの場合は、医療機関での診療が推奨されます。

軽度の体重管理を希望する場合には、市販薬を利用できるケースもありますが、薬剤師に相談することが大切です。

自分に合う痩せる薬を医師に相談する際のポイント

医師により処方される種類や選択は、個人の体質や生活習慣によって異なります。

医師と相談する際に、自分の生活パターンや食習慣を整理しておくと、適切な治療の方向性を検討する参考になります。

| 生活スタイル | 相談する薬の例 | ポイント | 料金の目安 |

|---|---|---|---|

| 毎日服薬が可能 | 経口GLP-1受容体作動薬 (リベルサス) | 毎日服用が必要なため、生活リズムに合わせて医師と計画 | 8,000円~18,000円/月 |

| 多忙で毎日の服薬が難しい | 週1回投与のGLP-1受容体作動薬 (マンジャロ、オゼンピックなど) | 投与スケジュールや自己注射の可否を医師に相談 | 24,000円~31,000円/月 |

| 運動習慣が少ない | SGLT2阻害薬(フォシーガ) | 基礎代謝や血糖管理に関連する薬の使用可否を医師と確認 | 16,000円/月 |

| 外食が多い | リパーゼ阻害薬(ゼニカル) | 食事内容に応じた適切な使用方法を医師に相談 | 10,000円~18,000円/月 |

※料金:医療ダイエット薬の価格目安

ダイエット薬の副作用について知っておきたいこと

GLP-1受容体作動薬など、体重管理に関連する薬は医師の管理下で使用されます。

個人差はありますが消化器症状があらわれることがあるため、安全に治療を進めるためにも副作用の可能性を理解し、医師と連携して対応することが大切です。

よく報告される症状と一般的な工夫

使用中に報告されやすい症状には、吐き気・便秘・下痢などがあります。特に治療開始時に吐き気が出やすい場合がありますが、時間の経過で落ち着くこともあります。

一般的に取り入れられる工夫としては以下のようなものがあります。

- 脂っこい食事を控える

- 1回の食事量を減らし、回数を分けて食べる

- 便秘や下痢の際はこまめな水分補給を意識する

- 下痢が続く場合は、脱水予防として電解質を含む水分の摂取が勧められることもある

症状が軽度の場合でも、自己判断で服薬を中止せず、必ず医師に相談しながら経過を観察することが重要です。

医師に相談すべきサイン

医師に処方された薬により、次のような症状があらわれた場合は早めに医師に相談してください。

- 強い腹痛や続く嘔吐

- 発熱を伴う腹部の痛み

- 黄疸(皮膚や目が黄色くなる)

- 食欲不振が長期間続く

- 急激な体重変化や強いめまい、冷や汗など

症状の種類・程度・持続時間を記録しておくと、診察時の情報として役立ちます。

服用中に副作用が強く日常生活に支障がある場合、医師の判断により薬の種類や用量の調整が行われることがあります。自己判断で中止や変更を行うことは避けましょう。

使用が制限される可能性のあるケース

ダイエット薬には、使用を避ける場合がある条件があります。安全性の観点から、医師が処方を控えることがあります。

- 妊娠中・授乳中の女性

- 重篤な心疾患、腎疾患、肝疾患がある方

- 精神疾患で治療中の方

- 食欲抑制剤などに対する過敏症の既往がある方

さらに、甲状腺疾患や摂食障害、薬物依存の既往がある方も慎重な判断が必要です。最終的に治療開始の可否は、医師による問診と検査で決定されます。

痩せる薬とサプリ・漢方の併用に関する注意点

体重管理に関連する薬を使用する場合、サプリメントや漢方薬との同時使用には注意が必要です。作用の仕組みが異なるため、思わぬ相互作用や副作用のリスクが高まる可能性があります。

自己判断での併用は避け、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

防風通聖散など漢方薬との使い分け

漢方薬は複数の生薬を組み合わせ、体質に合わせて使用されます。たとえば防風通聖散には次のような注意点があります。

- 麻黄(まおう):交感神経を刺激する作用があるとされ、同様の作用を持つ薬と一緒に使うと動悸や不眠が出やすくなる可能性があると報告されています。

- 甘草(かんぞう):複数の漢方薬に含まれ、過剰に摂取すると偽アルドステロン症によるむくみや血圧上昇につながるリスクがあるとされています。

複数の薬や漢方薬を組み合わせる場合は、必ず医師または漢方に詳しい薬剤師に確認してください。

ダイエットサプリとの併用時に気をつける点

サプリメントとの併用では、以下の点に注意が必要です。

- 成分の重複:複数のサプリで同じ成分を過剰に摂取すると、健康リスクにつながることがあります。

- 吸収への影響:食物繊維を多く含むサプリは薬の吸収を妨げる場合があるため、服用タイミングをずらす指導を受けることがあります。

- 特定成分の影響:血液をサラサラにする薬を使用中の方が、カフェインやビタミンKを多く含むサプリを摂ると薬の作用に影響する可能性があります。

- 過剰摂取のリスク:ビタミンやミネラルは過剰摂取により健康被害が報告されています。特にビタミンDの過剰摂取は高カルシウム血症や腎障害のリスクが指摘されています。

サプリメントを使用する際は、メーカーの摂取目安を守り、複数製品の併用や医薬品との併用については必ず医師や薬剤師に相談することが重要です。

痩せる薬で失敗しない!開始前のチェックポイント

ダイエット薬を使用する前には、現在の健康状態や生活習慣を把握し、医師と相談したうえで現実的な目標を立てることが重要です。

特に持病の有無、服用中の薬、アレルギー歴などは治療方針に影響するため、正確に医師に伝える必要があります。また、継続可能な計画を立てることで、体重管理の取り組みを無理なく続けやすくなります。

食事記録と体重測定で変化を見える化

効果を把握するためには、客観的なデータ記録が役立ちます。

- 体重測定:毎日同じ時間帯、できれば起床後の空腹時に行うのが一般的に望ましいとされています。

- 日内変動:1日1回の測定でも十分ですが、朝と夜の2回測定で変動パターンを確認できる場合もあります。

- 写真記録:正面・側面・背面を同じ条件で撮影することで、数値に表れにくい体型の変化を確認できます。

挫折を防ぐ目標設定でモチベーション維持

現実的な目標設定と定期的な医師とのコミュニケーションが、治療継続には欠かせません。

減量ペースの目安としては、短期的には週単位で少しずつ、長期的には3か月で体重の5〜10%程度を参考にすることが示唆されています。急激な体重減少は健康リスクを伴う可能性があるため、長期的な視点で計画を立てることが大切です。

短期目標の例としては、「今週は体重の変化を0.5kg程度意識する」「食事記録を20日続ける」など、無理のない範囲で設定すると継続しやすくなります。