遅延型フードアレルギー検査とは?検査項目や費用について

原因不明の体調不良や、慢性的な不調に悩まされていませんか?食後数時間から数日経ってから現れる症状や継続する症状は、通常のアレルギー検査では見つけられない「遅延型フードアレルギー」が原因かもしれません。

遅延型の食物アレルギーは、よくある即時型アレルギーとは異なり、発症のタイミングや症状が様々です。症状だけでは判断できないため、遅延型フードアレルギー検査を一度受けてみたいと考えている方も多いでしょう。

血液中のIgG抗体を測定する遅延型フードアレルギー検査は、頭痛や消化器症状、皮膚トラブルなど様々な不調の原因となる食べ物がわかる可能性がある検査です。

医療機関での検査費用は2万円〜6万円程度で、自宅用キットなら比較的リーズナブルなものもあります。ですが、「遅延型の食物アレルギー検査は意味ない。」「検査について議論されている。」といった情報もあり、費用面も含めて実際に検査を受けるのをためらってしまう方も少なくありません。

この記事では遅延型フードアレルギー検査で分かることや具体的な方法、費用相場、結果の活用法まで詳しく解説します。長年の不調から解放されるための情報の一つとして、参考にしてください。

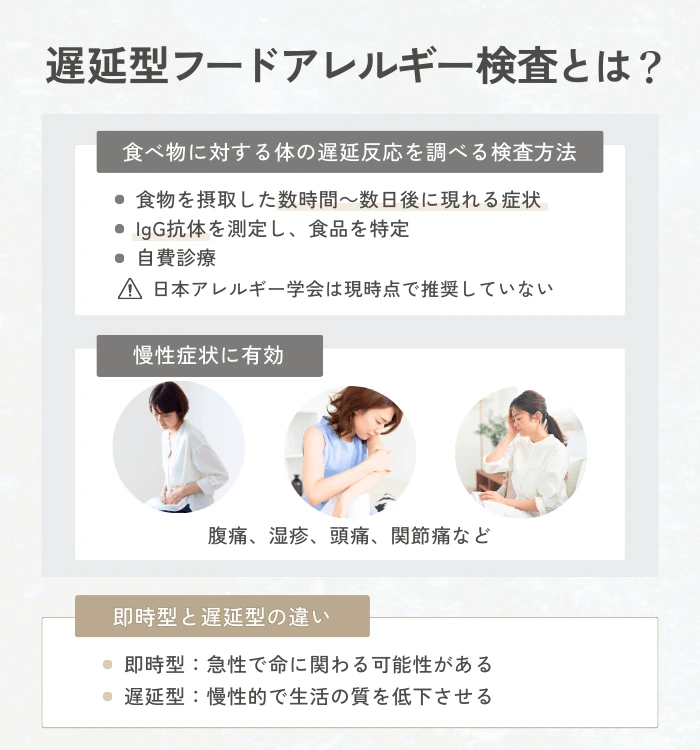

遅延型フードアレルギー検査とは?

遅延型フードアレルギー検査は、食べ物に対する体の遅延反応を調べる検査方法です。即時型の食物アレルギー検査とは異なり、食物を摂取した数時間から数日経って現れる症状に関連する免疫反応を測定します。

検査は主に血液中のIgG抗体を測定し、どの食品に対して過剰反応が起きているかの特定につながります。検査結果によって食生活の見直しができるため、原因不明の体調不良や慢性的な症状に悩む方に役立つ場合が多いと考えられます。

遅延型フードアレルギーは自覚しにくいため、原因の特定が容易ではありません。検査が症状と食品の因果関係を明らかにし、より快適な日常生活を送るための手がかりになる場合もあるのです。

ただし、日本アレルギー学会や日本小児アレルギー学会は、遅延型フードアレルギー検査の有用性について現時点で推奨していません。いまだ検査について科学的根拠に関する議論が続けられており、医療現場では評価が分かれています。

また、遅延型フードアレルギー検査は原則自費診療となり、医療機関によって検査費用が異なります。検査前には医師と相談のうえ、検査目的、注意点、費用に関して十分な説明を受けてください。

食物アレルギーの種類の即時型と遅延型の違い

食物アレルギーは大きく2種類に分けられます。

| 即時型 | 遅延型 | |

|---|---|---|

| 症状が現れるまでの期間 | 数分から2時間以内 | 数時間から数日 |

| 主な症状 | 蕁麻疹 アナフィラキシーショック (急性ものが多い) | 腹痛 下痢 肌荒れ 頭痛 倦怠感 (慢性的) |

| アレルギー検査 | lgE抗体検査 皮膚プリックテスト | lgG抗体検査 |

即時型アレルギーは食べ物を摂取してから数分から2時間以内に症状が現れるのが特徴です。

蕁麻疹やアナフィラキシーショックなど重篤な症状を引き起こすことがあり、一般的なアレルギー検査(IgE抗体検査や皮膚プリックテスト)で診断されます。

一方、遅延型アレルギーは食品摂取後、数時間から数日経って症状が現れます。腹痛、下痢、肌荒れ、頭痛、倦怠感など多様な症状を示し、IgG抗体が関与していると考えられていますが、科学的意義については議論が続いています。

遅延型アレルギーは症状が現れるまでの時間差があるため、原因食品との関連性を自分ではなかなか気づきにくいという特徴があります。

即時型が急性で命に関わる可能性があるのに対し、遅延型は慢性的で生活の質を低下させると考えてよいでしょう。

また即時型は一生涯続くことが多いですが、遅延型は原因食品を一定期間避けると改善する場合もあるといわれています。

遅延型フードアレルギーが引き起こす主な症状

遅延型フードアレルギーの症状は多岐にわたり、一見アレルギーとは関連しないように見える症状も含まれます。

【遅延型フードアレルギーの主な症状】

- 消化器系:腹痛、膨満感、下痢、便秘など

- 皮膚症状:湿疹、アトピー性皮膚炎、にきび、かゆみなど

- 神経系:頭痛、偏頭痛、疲労感、集中力低下など

- 関節痛、筋肉痛

消化器系症状は過敏性腸症候群(IBS)と似た症状を示すため、原因不明の胃腸トラブルと誤解されることも少なくありません。

ただし、遅延型フードアレルギーがIBSの原因となったり、症状を悪化させたりという科学的見解は確立されていない状態です。

皮膚症状としては湿疹、アトピー性皮膚炎の悪化、にきび、かゆみ、さらに赤みや乾燥などが挙げられます。また頭痛、偏頭痛、疲労感、集中力低下といった神経系の症状も報告されており、めまいや気分の変動が現れる方もいます。さらに関節痛や筋肉痛といった痛みを伴う症状も起こることがあります。

特徴的なのは、症状が食品摂取から時間差で現れるため、原因と結果の関連性を自分では見つけにくい点です。特定の食品に対する過敏反応が慢性的な炎症状態を引き起こし、症状が持続していると感じるケースがあるのも指摘されています。

遅延型反応のしくみとは?IgG抗体の関与について

遅延型フードアレルギーのしくみについては、いくつかの仮説が存在します。そのうちの一つは、IgG抗体という免疫グロブリンが関与するという考え方です。

しかし、lgG抗体の関与は科学的なコンセンサスが得られているものではありません。通常の即時型アレルギーではIgE抗体が関与しています。

一方、遅延型ではIgG抗体が食物タンパク質と結合して免疫複合体を形成する説がありますが、臨床的な意義については議論が続いています。

免疫複合体が血管内に蓄積され、補体系という免疫系の一部が活性化されると、炎症反応が引き起こされる可能性が指摘されています。しかし現時点では、ヒトにおいて明確な因果関係は示されていません。

また炎症は身体のさまざまな部位で起こり得るため、症状も多様になると考えられます。遅延型フードアレルギーは、反応が緩やかに進行するため、食品摂取から症状発現までに時間差が生じる可能性が高いものです。

一部の研究では、慢性的な炎症が腸管の透過性を高める「リーキガット症候群」を引き起こすおそれがある点が示唆されています。

しかし、遅延型フードアレルギーとリーキガット症候群の直接的な関連はさらなる研究が待たれます。研究途上である点や、複雑な反応過程がある点から、遅延型アレルギーの診断は専門家との相談も含め慎重に検討してください。

検査をご希望の方は「単品検査」にてご予約ください!

Web予約より、「2回目以降のご来院の方へ」→「単品検査をご希望の方」→「遅延型フードアレルギーor腸管バリアパネル検査」をご選択ください★

遅延型フードアレルギー検査で示唆される可能性が高いこと

遅延型フードアレルギー検査では血液中の特定の抗体(IgG抗体)を測定します。測定により、どの食品に対して体が免疫学的な反応を示している見込みがあるかが調べられます。

検査結果からは、頭痛、疲労感、消化器症状、肌荒れなど様々な不調と関連が疑われる食品が分かる可能性があります。しかし、慢性的な不調が必ずしも特定食品に対するlgG抗体反応であると断定できません。

慢性的な体調不良は、食品への免疫学的な反応に関連しているという考え方にはさらなる研究が求められている状態です。免疫学的な反応の全体像や、lgG抗体の具体的な関与は今後の研究により明らかになっていくと考えられています。

遅延型フードアレルギー検査は、食事内容を見直す参考情報の一つとして捉え、医師と相談しながら活用していきましょう。

遅延型フードアレルギー検査で調べられる食品の種類と項目数

遅延型フードアレルギー検査で調べられる食品は、日常的に摂取する主要な食材を中心に設計されています。

一般的な検査では、米、小麦、大豆などの穀物類、牛乳、卵、チーズなどの乳製品、様々な肉類や魚介類、野菜、果物、ナッツ類などが含まれるのが特徴です。

検査キットによって項目数は大きく異なり、基本的なものでは約40〜60種類、より詳細なものでは最大200種類以上の食品を一度に調べられます。

日本人の食生活に特化したキットもあるため、自分の食生活に応じて和食に使用される食材が多く含まれているものを選んでもよいでしょう。検査項目が多いほど網羅的に調査できる利点がありますが、その分費用も高くなる傾向です。

また検査機関によっても費用は大きく異なります。自分の食生活や症状に合わせて、適切な項目数の検査を受けてください。検査を受ける際には、費用だけでなく、検査機関の信頼性や検査後のサポート体制についても比較しておきましょう。

検査結果の見方と判定基準について

遅延型フードアレルギー検査の結果は、通常「反応なし」から「強い反応あり」まで数段階のレベルで示されます。食品ごとに0〜4+や、クラス0〜4などのスケールで表示される形式が採用されている検査が多いです。

結果を読み解く際に示される数値は、その食品に対するIgG抗体の反応を示すものと考えられます。一般的に、数値が高い食品ほどlgG抗体が多く検出されていますが、必ずしも数値の高い食品が症状の原因とは限りません。

判定の基準値は検査機関によって若干異なるため、結果シートに付属する説明書をよく読み、対応は医師と決定しましょう。遅延型フードアレルギーの検査結果は絶対的なものではなく、あくまで参考情報という点に注意してください。

結果をもとに医師や栄養士などの専門家と相談しながら、食事内容を調整していくものです。自己判断での極端な食事制限は避け、検査結果にかかわらず症状がアレルギー以外の原因である可能性も考慮に入れてください。

検査後体調改善を目指す際に気を付けること

【遅延型フードアレルギー検査での食品制限の注意点】

- 検査で反応があった食品を永遠に除去しなくてもよい

- 数ヶ月除去後、症状に応じて再度摂取可能

- 自己判断で制限しない

- 制限時の栄養摂取方法を考える

遅延型フードアレルギー検査によって免疫学的な反応が見られた食品を一定期間避けると、体質の改善が見られたという報告もあります。

しかし、改善がlgG抗体反応の除去によるものなのか、他の要因によるかは短期型アレルギーとは違い明確ではありません。検査で反応が見られた食品を除去すると、頭痛、慢性疲労、消化器症状、肌トラブル、関節痛などの改善を実感した方も一部います。

症状を改善するための流れとしては、まず検査で反応の強かった食品を数ヶ月程度除去します。その後、体調の変化を観察しながら、一つずつ少量から再導入していく方法が取られる場合が多く見られます。

即時型アレルギーと異なり、全ての食品を永久に避ける必要はありません。遅延型フードアレルギーの場合は、一定期間の除去で腸内環境が改善し、再び摂取できるようになる可能性が高いといわれています。

しかし、除去の効果には個人差もあります。注意点として、やみくもな食事制限はバランスの取れた栄養摂取が難しくなる場合もあるため、自己判断は絶対に避けましょう。必ず医師や管理栄養士の指導を受け、計画的に行ってください。

また、体に必須の栄養素を含む食品を除去する場合は、代替品を取り入れる工夫も必要です。除去しても体調に変化が見られない場合や、食事制限によって体調が悪化する場合には、医師と再度相談してください。

検査をご希望の方は「単品検査」にてご予約ください!

Web予約より、「2回目以降のご来院の方へ」→「単品検査をご希望の方」→「遅延型フードアレルギーor腸管バリアパネル検査」をご選択ください★

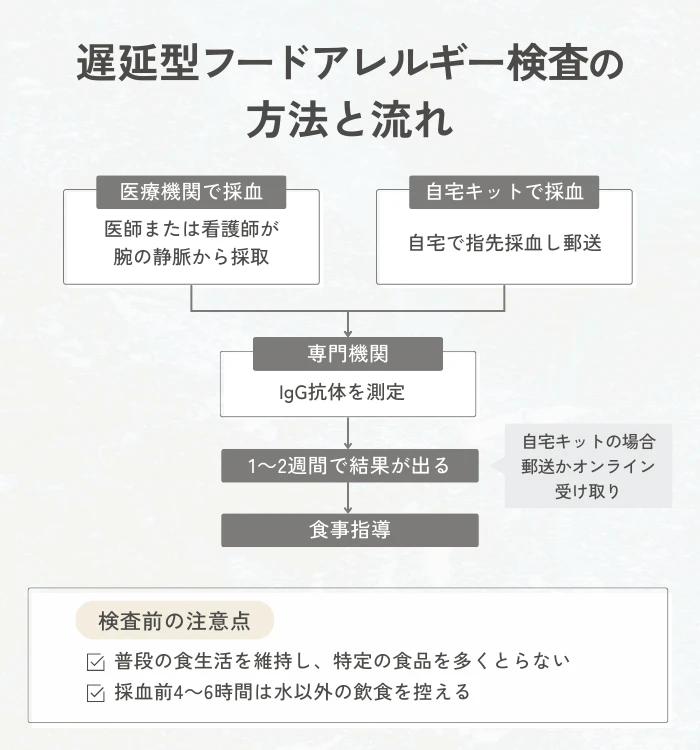

遅延型フードアレルギー検査の方法と流れ

遅延型フードアレルギー検査は、医療機関での採血または自宅用キットでの採血後、専門機関でIgG抗体を測定する流れとなります。

通常、結果が出るまで1〜2週間かかり、検査報告書には食品ごとの反応度が示されます。検査は保険適用外のため、費用は検査項目数により1万円〜6万円程度です。

自宅用検査キットを使用する場合には、正確に採血し検体送付時にも注意しないといけません。検査機関によっては、検査前後のカウンセリングや食事指導などのサポート体制が用意されている場合もあります。

検査機関や検査キットを選ぶ際には、費用だけでなく検査項目やサポート体制についても比べておきましょう。

血液検査の具体的な手順と採血量

遅延型フードアレルギー検査の血液検査は、主に医療機関の医師または看護師によって行われます。採血量は一般的に5〜10ml程度と少量で、通常の健康診断と同様に腕の静脈から採取されます。

採血後は血液を専用の容器に入れ、抗凝固処理を施してから専門の検査機関へ送られます。専門の検査機関では遠心分離機を使用して血清または血漿を分離し、中に含まれるIgG抗体を様々な食品成分に対し測定します。

採血の痛みは通常の血液検査と同程度であり、所要時間も含めて10分程度で終了する簡便な検査方法と言えるでしょう。

自宅でできる郵送キットの使い方

自宅用の遅延型フードアレルギー検査キットは、病院へ行く時間がない方に便利な検査方法となっています。

キットには、指先穿刺用のランセット、血液採取用のろ紙カード、消毒綿、絆創膏、返送用封筒が含まれているのが標準的です。

【検査キットの使用方法】

- 手をよく洗い暖める

- ランセットで指先を穿刺する

- 血液をろ紙カードの指定された円内に滴下させる

- キットで指示された必要量の血液を採取したら、十分に乾燥させる

- 専用の返送用封筒で検査会社へ郵送する

自宅での採血に不安がある場合は、説明書に記載された手順動画を参照するか、カスタマーサポートに相談するとスムーズに進められるでしょう。検査結果は、通常郵送またはオンラインで受け取ります。

自宅用の郵送検査キットを使用した検査は、医療行為ではありません。結果は参考情報として活用してください。

検査前の注意点と準備すること

遅延型フードアレルギー検査の精度を高めるために、検査前にはいくつかの注意点があります。検査の2〜3日前から普段の食生活を維持し、急に特定の食品を多く摂ったり避けたりしないようにしてください。

また、採血前は検査機関によって4〜6時間程度の水以外の飲食を控えることが推奨されている場合があります。医療機関で検査を受ける場合には、医師から特別な指示があった場合は必ず従うようにしてください。

免疫抑制剤やステロイド薬、抗ヒスタミンなど一部の薬剤を服用している場合は検査結果に影響する可能性があるため、事前に医師に相談しましょう。

自宅キットを使用する場合は、検査日を平日に設定し、採血後すぐに郵便局から発送できるよう計画しておきます。検査当日、体調が優れない場合には無理に検査は受けないようにしてください。

また女性の場合は、生理周期が検査結果に影響を及ぼす可能性もあるといわれています。医師に検査を受けても問題ないか確認をとっておきましょう。

検査をご希望の方は「単品検査」にてご予約ください!

Web予約より、「2回目以降のご来院の方へ」→「単品検査をご希望の方」→「遅延型フードアレルギーor腸管バリアパネル検査」をご選択ください★

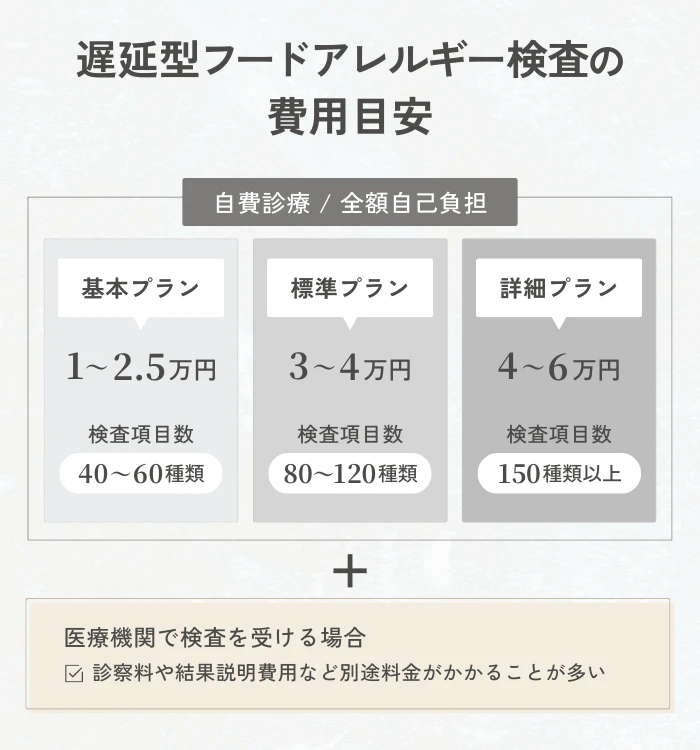

遅延型フードアレルギー検査の費用

遅延型フードアレルギー検査は医療保険が適用されない自費診療のため、費用は全額自己負担となります。

- 検査費用は全額自己負担

- 検査項目は医療機関や検査キットで異なる

- 1万円~6万円前後

- 診察料や結果説明費用など別途料金に注意

検査費用は検査項目数や医療機関によって異なっています。少ない項目数のベーシックなプランで1万円程度から、多くの食品を網羅する総合プランでは6万円前後が一般的な相場です。

医療機関での検査と自宅用キットでは検査費用が異なり、医療機関では診察料が別途必要になることがあります。

また自宅用キットでは、検査費用自体は医療機関より安くても、相談や検査結果の説明などに別料金が設定されているものも見つかります。

費用対効果を考えると、自分の生活習慣や症状に合わせた適切な項目数の検査を選ぶのが肝心といえるでしょう。

遅延型フードアレルギー検査の費用は安くはありません。しかし原因不明の体調不良に悩まされている方にとっては、体調改善の糸口となる可能性もあるものです。

医療機関での検査費用の相場

医療機関で受ける遅延型フードアレルギー検査の費用相場は、調べる食品の種類と数など検査内容によって幅があります。

基本的な検査プランでは約40〜60種類の食品に対するIgG抗体を測定し、料金は15,000円〜25,000円程度となることが多いです。より詳細な検査では80〜120種類を調べるプランで30,000円〜40,000円、包括的な検査では150種類以上で40,000円〜60,000円の設定が一般的です。

検査費用には基本的に採血料と検査料が含まれていますが、初診料や再診料、結果説明の診察料は別途かかる医療機関が多いため、事前に確認しておきましょう。

地域や医療機関、検査機関との提携状況などによって価格設定は異なります。できるだけ複数の医療機関に問い合わせて下記の内容を確認してみてください。

- 検査項目数と検査費用

- 診察料の有無

- 結果説明の方法

- 検査後のフォローの有無

総合的に高額な検査や診察料となってしまうケースもあるので、医療機関に確認しておくと安心です。

自己負担を抑える検査方法と検査項目の選び方

遅延型フードアレルギー検査の自己負担を抑えるには、いくつかの効果的な方法があります。

まず、自分の症状や食生活を振り返り、医師や管理栄養士と相談のうえ必要な検査項目だけを厳選すると費用削減につながります。

例えば、普段あまり食べない食材や、日本人に馴染みの薄い食材(特定の熱帯果実など)を除外したプランを選ぶと、不要な検査費用を節約できます。

自宅用の郵送キットを利用すれば、医療機関での診察料が不要となり、全体的な費用を抑えられる場合もあります。ただし、検査結果をもとに食生活を改善していくなら、医師の指導を受けたほうが確実ですし安心感も得られます。

他には、定期的に割引キャンペーンを実施している検査会社もあるため、公式サイトやSNSでチェックしておき、タイミングを見計らって検査申し込みをするのも良い方法です。

複数人で同時に検査を受ける家族割引を適用できる会社もあるので、家族内で同様の症状がある場合はまとめて検査すると費用を抑えられるでしょう。

ただし、検査は安価であればよいというものではありません。検査機関の信頼性や実績なども確認して安心できるところを選んでください。

保険適用の有無と自費診療の内容

遅延型フードアレルギー検査は、現在の日本の医療保険制度では保険適用外の検査となっています。これは遅延型アレルギーの医学的エビデンスが即時型アレルギーほど確立されていないことや、検査の標準化が十分でないことが理由とされているためです。

そのため、検査費用は全額自己負担の自費診療となり、健康保険証を使用しても3割負担などの軽減はありません。

一方、自費診療には保険診療にはない柔軟性があり、患者の希望に応じて検査項目を自由に選べることや、医師の裁量で細かな対応が可能になるという利点も存在します。ただし検査費用の違いは大きいので、検査項目とのバランスも考慮してどこで検査を受けるのか検討してください。

将来的に医学的エビデンスが蓄積されれば保険適用される可能性もありますが、現時点では自費診療であることを理解しておきましょう。

検査をご希望の方は「単品検査」にてご予約ください!

Web予約より、「2回目以降のご来院の方へ」→「単品検査をご希望の方」→「遅延型フードアレルギーor腸管バリアパネル検査」をご選択ください★

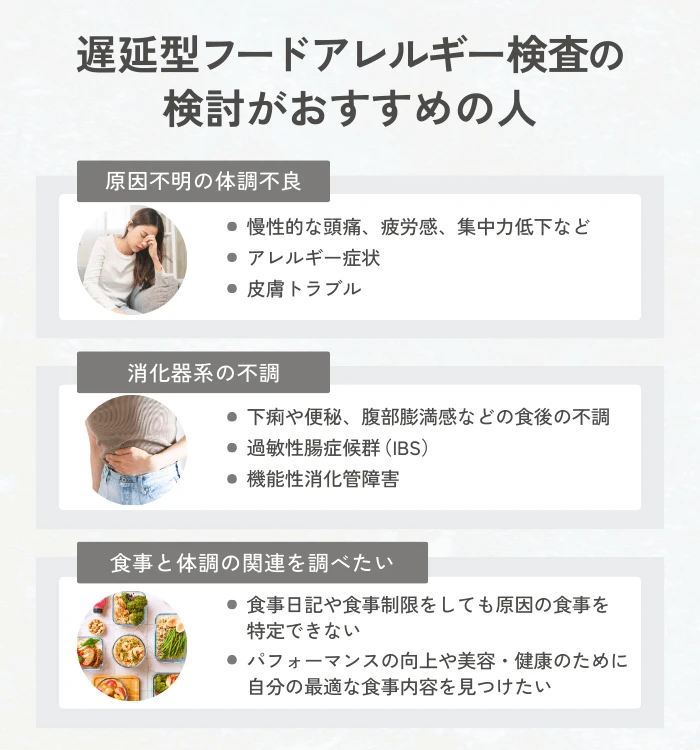

遅延型フードアレルギー検査はこんな症状がある人には検討の価値あり

遅延型フードアレルギーの症状は食品を摂取して数時間から数日後に現れるため、原因特定が難しい特徴があります。

【遅延型フードアレルギー検査の検討をする価値ありの方】

- 慢性的な体調不良や症状を抱えている

- 消化器系の不調

- 食事が自分の体調にどう関連しているか知りたい

長期間にわたる慢性的な不調や、複数の症状が組み合わさった状態で悩む方は検査を検討する価値は大いにあるでしょう。

頭痛、慢性疲労、消化器系のトラブル、肌荒れ、関節痛、むくみなど多岐にわたる症状と食品の関連性を把握できる可能性が期待できるためです。

治療を受けても改善しない症状や、複数の専門医を受診しても原因が特定できない場合には、遅延型フードアレルギーの検査を一度考慮してみましょう。

ただし、検査で陽性が出たとしても現在まだ食品と遅延型フードアレルギーの関連性が明確でない部分もあるため、不調がすべて食物に起因すると断定できません。他の検査と併用しながら総合的に体調管理を行ってください。

原因不明の体調不良や慢性症状がある人

原因不明の体調不良や長期間続く慢性症状に悩む方は、遅延型フードアレルギー検査が解決の糸口になるかもしれません。

複数の医療機関を受診しても「異常なし」と診断されるケースや、一時的に症状が改善してもすぐに再発するパターンが見られる場合は要注意です。

例えば、慢性的な頭痛、疲労感、集中力低下、めまい、不眠といった症状が、特定の食品に対する体の過敏反応から生じていることも考えられます。

また、季節に関係なく繰り返すアレルギー症状(鼻炎、結膜炎など)や、原因が特定できない皮膚トラブル(湿疹、蕁麻疹、アトピー悪化)も遅延型アレルギーの可能性があります。

検査で、これまで気づかなかった食品と症状の関連性が示唆され、食事内容の見直しによって改善につながった事例も報告されています。ただし、症状の原因がすべて遅延型フードアレルギーとは断定できないため、総合的な診断も必要です。

消化器系の不調に悩んでいる人

消化器系の不調は遅延型フードアレルギーとの関連が示唆される症状のひとつです。

下痢や便秘の繰り返し、腹部膨満感、腸の不快感、ガスの増加、吐き気、胸やけなどの症状が食後に現れる場合は、食品との関連性を考えてみてもよいでしょう。

過敏性腸症候群(IBS)と診断された方や、機能性ディスペプシアなどの機能性消化管障害の症状を持つ人の中にも、実は特定の食品に対する免疫学的な反応が関与している可能性が指摘されています。

消化器系の不調は生活の質を大きく低下させるだけでなく、栄養吸収にも影響を与えるため、早期の原因特定が大切です。遅延型フードアレルギー検査で免疫学的な反応が見られた食品を一定期間避けると、消化器症状の完全が見られたという報告も一部あります。

現段階では、すべての不調を遅延型の食事アレルギーによるものとは断定できません。消化器系の不調に悩む方も、まずは医師に相談し治療過程で遅延型フードアレルギー検査を検討してください。

食事と体調の関連性を調べたい人

日々の食事と体調の関連性に興味を持ち、より詳細に自分の身体と食品の相性を知りたい方にも遅延型フードアレルギー検査は、情報を得る一つの手段となる可能性があります。

「○○を食べるとなんとなく調子が悪くなる」という漠然とした感覚はあるものの、具体的にどの食品が問題なのか特定できていない方は多いものです。

食事日記をつけても因果関係が明確にならない場合や、セルフケアとして食事制限を試みても効果が実感できない場合に、検査を一つの情報源として考慮してみるのもよいでしょう。

また、パフォーマンスの向上を目指すアスリートや、美容や健康に高い関心を持つ方が、自分に最適な食事内容を見つけるためのツールとしても活用するケースもあります。

検査結果を基に一時的に特定食品を避け、その後少しずつ再導入する過程で、自分の体がどのように反応するかの観察は、食生活を振り返るきっかけになるかもしれません。

検査で陽性結果が出た食材が必ずしも不調に直結していると断言できない点を把握したうえで、自己判断での食事制限は避けてください。

検査結果に基づいて食品を選ぶ方法と食事管理

遅延型フードアレルギー検査で免疫学的な反応が示された食品への対策は、医師や栄養管理士の指導のもと、一定期間の除去と計画的な再導入を行う流れとなる場合が多いです。

検査結果では通常、食品ごとに反応度が数段階で示されます。どの食品を除去するかは、検査結果だけでなく症状やもともとの食生活全体を考慮して専門家と決定してください。

除去食を自己判断で行うと栄養バランスを崩す可能性もあるため、医師の指導のもと代替食品の選択や献立の工夫を行います。専門家のサポートを受けながら食事日記をつけ、症状の変化を細かく観察していくと、原因食品の特定や食事管理の助けとなります。

除去期間を終えた後の食品の再導入やローテーション食は、慎重に進める必要があります。ローテーション食は、特定の食品を数日おき(3~4日ごとなど医師の指示に従う)に摂取する方法です。

再び同じ食品に過敏反応を起こすリスクを減らしながら、食の多様性を確保できる点が検査の利点ともいえます。

反応が出た食品の除去方法と期間

遅延型フードアレルギー検査で反応が確認された食品の除去方法や期間は、反応の強さや症状によって個人差があります。

【アレルギー反応ごとの食品除去期間の目安】

- 強い反応:数ヶ月

- 中程度の反応:数週間~数ヶ月

- 軽度の反応:数週間より短期

一般的には強い反応の食品は数ヶ月間の完全除去、中程度の反応では数週間から数ヶ月の除去、軽度の反応は他より短めの期間の除去が医師によって検討されます。

除去を始める際は、まず食品ラベルの原材料表示のチェックから始めましょう。例えば小麦アレルギーの場合、パンやパスタだけでなく、醤油やお菓子など多くの加工食品に含まれているため注意が必要となります。

除去期間中は症状の変化を記録し、期待されるような改善が見られない場合や症状が悪化したときは速やかに医師に相談してください。

代替食品の選び方と献立の工夫

アレルゲンを除去した際に重要となるのが、栄養バランスを維持するための代替食品の選択です。主要な食品群ごとに代替案を把握しておくと便利です。

- 小麦→米粉、そば粉

- 牛乳→豆乳、アーモンドミルク、ライスミルク

- 卵→豆腐、植物性の代替食品

ただし、代替食品を選ぶ際には、アレルギーの原因となる食品だけでなく、交差反応を起こしやすい食品も考慮に入れてください。たとえば、カバノキ花粉症の方は、リンゴやモモに反応します。

栄養素の観点からは、除去した食品と同等の栄養価を持つ代替品を選ぶことが理想的です。牛乳を除去する場合はカルシウム源として小魚や緑黄色野菜を増やすなど、不足しがちな栄養素を意識した献立作りが大切になります。

単に除去するだけでなく「代わりに何を増やすか」という発想で献立を作っていくと、バラエティ豊かな食生活を維持しやすくなります。

調理の際は、ハーブやスパイスも使って、風味豊かに美味しく食べられる工夫もしていきましょう。

ローテーション食の取り入れ方

ローテーション食とは、同じ食品や同じ食品群を連続して摂取せず、一定の間隔をあけて食べる方法です。基本的なローテーションサイクルは4日間とされていますが、体調や食品の種類によって調整される場合もあります。

例えば米を食べた日は、次に米を食べるのを数日後にするといった具合に計画します。

ローテーション食の利点は、体内に特定の食品抗原が蓄積するのを防ぎ、潜在的な食物過敏症の発症リスクを減らせる可能性があるところです。

ローテーション食を実践するためには、まず食品を穀物類、肉類、魚介類、野菜・果物類などの食品群に分類し、各群から数日分の献立を作成してください。

カレンダーや専用のアプリを使って食事計画を立てると管理しやすいです。例えば月曜日は鶏肉、火曜日は牛肉、水曜日は豚肉、木曜日は魚というように食材をローテーションさせると、同じ食品への連続暴露を避けながら多様な食事を楽しめます。

ただしローテーション食は自己判断で行うものではありません。すでに即時型フードアレルギーが判明している方、過敏症を持つ方は、必ず医師の指導に従ってください。

遅延型フードアレルギー検査の限界と注意点

遅延型フードアレルギー検査には有用性がある一方で、いくつかの限界や注意すべき点があります。検査は食品に対するIgG抗体の存在を測定するものですが、IgG抗体の存在が必ずしも症状と直接結びつくわけではない点に留意が必要です。

また、検査結果の再現性や検査機関による判定基準の違いなど、解釈において考慮すべき要素もあります。検査結果のみで自己判断せず、食事記録や症状との照合、専門医による総合的な判断を組み合わせてください。

遅延型アレルギーの医学的位置づけはまだ研究段階の部分もあるため、過度に依存せず補助的な情報として活用するという姿勢が望ましいのです。

また、検査結果が陰性であっても食品過敏性や他の疾患の可能性を否定するものではありません。検査の目的や限界について医師から事前に十分な説明を受けておいてください。

検査結果の解釈における留意点

遅延型フードアレルギー検査の結果を解釈する際には、留意しておきたい点があります。

- 抗体の存在は必ずしもアレルギー反応を意味しない

- 検査の感度や特異度は完璧ではない

- 複数回検査を受けると結果が異なる場合がある

まず、IgG抗体の存在は必ずしもアレルギー反応を意味するわけではありません。むしろ頻繁に摂取する食品に対して自然に産生されることもあります。

検査の感度や特異度は完璧ではないため、偽陽性(実際には問題ないのに反応が出る)や偽陰性(実際は反応があるのに検出されない)の可能性も考慮に入れておきましょう。

また、同じ人が短期間に複数回検査を受けた場合でも、結果が若干異なることがあるため、単一の検査結果を絶対視しないことが重要です。

検査結果を実生活に活かすには、強い反応が出た食品を一時的に除去し、症状の変化を観察する方法を取り入れることが、症状への対策となります。

専門医による総合的な判断の重要性

遅延型フードアレルギー検査の結果を適切に活用するためには、専門医による総合的な判断が欠かせません。

アレルギー専門医や統合医療の知識を持つ医師は、検査結果だけでなく、詳細な問診、食事・症状日記、場合によっては他の検査結果も含めて総合的に評価します。

専門医は検査の限界を理解した上で、患者の生活背景や既往歴、栄養状態なども考慮し、過度な食事制限による栄養不足のリスクを回避する適切なアドバイスを提供できます。

また、似た症状を引き起こす他の疾患(自己免疫疾患、消化器系の機能障害など)の可能性も念頭に置いた鑑別診断が可能となり、誤った自己判断によるリスクを防げます。

医師と栄養士の連携したサポートを受け、検査結果に応じた対策を安全かつ効果的に日常生活に取り入れていくと、根本的な健康改善につなげられます。

まとめ:遅延型フードアレルギー検査を受ける前に確認すべきこと

遅延型フードアレルギー検査は、慢性的な体調不良の原因を探る一つの手段となりますが、検査を受けるか検討する際には客観的な視点も必要です。というのも、検査で反応が出たとしても体には影響がない可能性があるからです。

検査を受ける目的を明確にし、費用や検査項目数、検査機関の信頼性を比較検討し、納得できる選択をしましょう。

また、検査後の結果説明、サポート体制、食事指導などが整っているかどうかも検査を受ける際に重視したい点です。検査結果は自己判断による食事制限を行うものではありません。体調改善のための参考情報の一つであり、あくまで参考にするものという姿勢は持っておきましょう。

検査だけに着目するのではなく、結果に基づいて医師や栄養管理士の指導を受け食生活の改善を実践していくきっかけとしてください。

遅延型フードアレルギー検査後も継続的に体調の変化を観察しながら、食事内容も記録していき、体調改善の状況を確かめてください。

検査をご希望の方は「単品検査」にてご予約ください!

Web予約より、「2回目以降のご来院の方へ」→「単品検査をご希望の方」→「遅延型フードアレルギーor腸管バリアパネル検査」をご選択ください★